Une mondialisation de l’école ?

La revue genevoise «Raisons éducatives», éditée par des chercheurs en Sciences de l’Education de l’Université de Genève, n’a pas pour habitude d’éviter les questions vives ou les enjeux sociaux. Classée comme revue A par les évaluations internationales, elle tente de faire des ponts entre la recherche et la formation. Sa journée d’études du 26 février 2010 était centrée sur les transformations des systèmes éducatifs dans les pays du Sud. Dans une période marquée par une pression grandissante des normes internationales en matière d’organisation scolaire, l’éclairage de chaque intervenant sur une situation locale a permis d’éclairer un paysage global. Avec une question de fond en filigrane : en quoi ce qui se passe ailleurs éclaire ce qui peut aussi être en transformation chez nous ?… « On voit de manière plus concentrée ce qui se passe de manière beaucoup plus lente dans le Nord » dira Jean-Paul Payet en concluant les travaux…

Abdeljalil Akkari : « C’est le Nord qui pilote l’évolution des systèmes éducatifs du Sud »

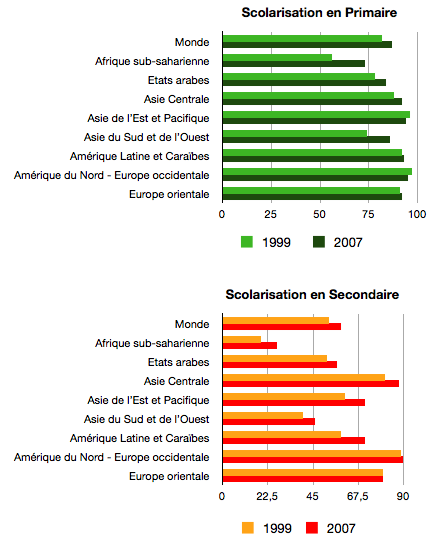

Selon ses analyses, au cours des dix dernières années, la scolarisation primaire a progressé partout (tableaux ci-dessous) : on passe en quelques années de 56% à 73% en Afrique sub-saharienne. Mais moins du tiers d’une classe d’âge accède au secondaire, contre 90% dans les pays du Nord.

« Il semble donc que la transformation des systèmes scolaires des pays du Sud soit pilotée par les agences internationales dans lesquelles les pays du Nord ont un grand poids (FMI, OCDE, Banque Mondiale), au détriment des institutions comme l’Unicef ou l’UNESCO ». Pour lui, les recommandations faites par ces institutions sur le salaire ou le statut des enseignants visent davantage à les précariser qu’à améliorer le système éducatif.

Jean-Paul Payet : « En Afrique du Sud, le réel résiste au symbolisme des intentions »

Les pays du Nord ont donc beaucoup investi, symboliquement et politiquement, dans la transformation du système éducatif sud-américain, « Mais le symbolisme ne fait pas la réussite de la transformation effective des systèmes éducatifs » : dans la réalité, les ségrégations socio-raciales restent fortes, malgré l’unification des quatre systèmes éducatifs antérieurement séparés. Les ghettos restent des ghettos, les ravages du Sida renforcent les destructurations familiales, et les réformes radicales dans les programmes et les manières d’enseigner sont difficilement assimilables par les enseignants. Même dans le public, les « droits de scolarité » constituent une ressource importante pour le fonctionnement pédagogique, qui renforce les disparités dans l’offre des établissements scolaires. Les inégalités persistent, et sont « un activateur du sentiment d’impuissance et de colère des enseignants », sommés de faire « comme si » ils avaient les moyens de faire réussir les plus pauvres. Culpabilité, honte, perte de confiance en soi, mais aussi disqualification aux yeux des familles sont fréquents. « Il ne suffit donc pas de grandes déclarations morales pour faire reculer la situation » conclut J.-P. Payet. Au moins un point commun avec bien des pays ?

Marie-France Lange : « Au Vietnam comme ailleurs dans le monde, les classes moyennes défendent d’abord leurs intérêts »

Comme dans l’exemple précédent, l’écart entre les discours d’en haut et la réalité du terrain lui semble toujours conséquente. La lutte contre la pauvreté ou l’investissement national de l’Etat dans l’Education entrent en conflit avec l’injonction internationale de décentralisation et d’autonomisation des écoles, dont profitent les classes moyennes, prêtes à investir beaucoup dans l’éducation pour réorganiser des ségrégations socio-spatiales. Les « comité de gestion » scolaires sont souvent aux mains des parents de classe moyenne, qui défendent leurs propres intérêts en organisant des prestations supplémentaires payantes. L’accès des fractions de populations les plus pauvres reste, comme souvent dans le monde, difficile, avec des familles éclatées du fait des exodes ruraux ou des conséquences des guerres passées. « Les enfants doivent travailler pour payer les frais de scolarité, au risque de tomber dans le décrochage scolaire. L’aide sociale reste trop souvent parcellaire, et les plus pauvres doivent parfois choisir entre logement et scolarisation… »

Répondant en fin d’intervention à sa question initiale, elle insiste sur l’opposition entre les demandes « traditionnelles » de la société et les injonctions de la technostructure : « Les parents vietnamiens attendent des savoirs minimums et l’accès à l’emploi, mais aussi que l’école ne coûte rien. Dans une société confucéenne, l’enfant doit obéir dans poser de questions. Dans ce cadre, « l’appel aux pédagogies actives reste souvent lettre morte ».

L’intervenante ne prend-elle pas le risque de naturaliser ce qui ne relève finalement que de rapports sociaux ? La description faite par M.-F. Lange pourrait sans doute s’appliquer à la population européenne pauvre du milieu du XIXe siècle, lorsque les raisons d’investir symboliquement dans l’école n’allaient pas de soi…

Frédéric Turpin : à l’île Maurice, c’est l’Ecole catholique qui transforme l’Ecole…

Mais depuis les années 2000, l’Ecole catholique, autrefois élitiste et dirigée exclusivement par les Blancs, a changé de rôle avec l’émergence d’une classe moyenne créole éduquée, cotoyant une fraction importante d’exclus. Elle réinterroge les relations entre le local et le global, « par une diversification subnationale » et des expérimentations pédagogiques que l’Etat regarde avec un oeil inquiet. Scolarisant 20% des élèves du primaire, elle investit le secteur « préprofessionnel » destiné aux publics les plus en difficultés et y adapte avec un certain succès la forme scolaire, notamment en enseignant en créole ou en bilingue.

« Mais au-delà du principe humaniste et des acquis des travaux sur le bilinguisme, il faut aller voir le détail du « comment » pour vérifier les conditions de l’efficacité » prend la peine de préciser F. Turpin. Parmi les conditions, il faut que la mesure soit acceptable par le corps social, mais il faut surtout que la langue ait une graphie stabilisée, qu’elle possède une grammaire, des dictionnaires… « Il ne suffit pas d’une volonté politique ». Les responsables catholiques organisent donc des coopérations internationales sur ces questions, avec expérimentations et évaluations, création de manuels et propositions de programmes connectés dans un ensemble cohérent qui seront à valider par les autorités compétentes. Or, le statut du créole est peu reconnu par les élites et les enseignants, qui restent centrés sur l’anglais, bien qu’il ne soit pas utilisé dans la rue, ou sont tentés par l’attrait régional des langues du bassin économique. « Une fois de plus, les tensions entre les groupes socio-ethniques pour défendre leurs intérêts semblent bien prégnantes, conclut le linguiste nantais. Ce sont dans les alliances électorales à venir que risquent de se gagner ou se perdre les orientations futures du système éducatif… »Jeannine Ho-A-Sim : l’école en Guyane doit faire la place aux langues et aux cultures.

Camila Pompeu et Abdeljalil Akkari : « être enseignant au Brésil, c’est nager à contre-courant… »

Finalement, ce qui se dit dans les salles des profs de Sao Paulo n’est pas si loin de ce qui peut parfois se dire à Marseille ou à Lille : ce qui n’est pas facile, dans la classe, ce sont les élèves qui résistent à l’enseignement… Tout ça pour ça ? « Cela peut préfigurer ce qui peut arriver ailleurs si la libéralisation se poursuit » précisent les orateurs. Dont acte.