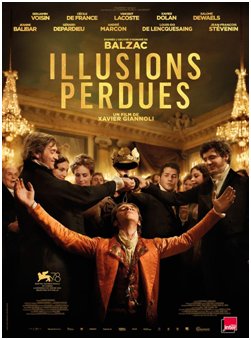

Que serait une société dans laquelle les poètes sensibles se métamorphosent en rédacteurs publicitaires, les écrivains talentueux en journalistes cyniques vendus au plus offrant ? Un micro milieu parisien défendant férocement privilèges de classe et avantages acquis, où les adeptes de la beauté et les amoureux sincères, mus par une folle ambition d’ascension sociale, voient se consumer leur idéal aux portes d’un ‘nouveau’ monde en pleine marchandisation ? Hanté depuis sa première rencontre (à l’âge de vingt-ans) avec ‘l’œuvre capitale’ de ‘La Comédie humaine’ balzacienne, Xavier Giannoli nous offre une libre adaptation d’une richesse foisonnante, conjuguant la restitution flamboyante de la vie mondaine, des milieux des arts et de la presse sous la Restauration avec le destin tragique du jeune Lucien de Rubempré, aimanté par les feux de la capitale, pris au piège de ses propres renoncements, entraîné jusqu’au vertige dans le mirage d’une existence meilleure sous le règne du profit.

Centré sur la deuxième partie ‘Un grand homme de Province à Paris’ [1839], composé par déplacements, condensations et substitutions d’éléments du texte original, les « Illusions perdues » procède ici d’un rêve de cinéma, inspiré par l’esprit de Balzac, nourri par l’imaginaire de Xavier Giannoli, créateur à l’écran de ratés héroïques en quête de reconnaissance sociale et de célébrité éphémère (« Quand j’étais chanteur » 2006, « A l’origine » 2009, « Supestar » 2012, « Marguerite » 2015 notamment). Ainsi la sombre fiction, théâtre rouge et or des faux semblants, transporté par la musique baroque, fait-elle revivre un temps de profiteurs, tricheurs et autres faiseurs d’opinion sans foi ni loi, en troublante résonance avec notre époque déboussolée. Et aujourd’hui, nous suggère Xavier Giannoli, pour cultiver le goût de la beauté et l’amour des autres, un jeune homme ardent peut-il vivre loin de la ‘magnificence des abîmes’ ?

Espérances infinies, protection précaire : un poète inconnu à Paris

Quelque temps et un scandale plus tard, Mme de Bargeton part pour Paris et embarque dans sa calèche (et sous son aile) le jeune poète en quête de réussite et de reconnaissance (lequel abandonne son travail de corecteurdans la petite imprimerie d’origine familiale).

Tout de suite nous sommes, comme Lucien, immergés dans le bruit et la fureur de la capitale, la grisaille des ruelles et la tristesse de la petite pension où loge le provincial fraîchement débarqué, à quelques encablures de la somptueuse maison de la marquise d’Espard (Jeanne Balibar, incarnation élégante des codes aristocratiques et de l’ironie distanciée) qui accueille sa cousine Louise.

Ainsi en quelques plans sommes nous passés de la lumière irradiante d’une campagne habitée par ‘la religion intime’ du poète et un amour naissant aux couleurs et aux architectures contrastées de la ‘ville monstre’ selon la définition du cinéaste. Comme si nous avions vu en un éclair lumineux et fugace s’effacer devant nous le temps de l’innocence, celui qui ne sera jamais retrouvé.

Marchandisation de l’art et de la presse : Lucien à l’épreuve

Tenue achetée à prix d’or, Lucien de Rubempré, lors de sa première sortie à l’Opéra, se fait maladroitement remarquer : il parle fort, montre du doigt. C’est une catastrophe dont le naïf ne mesure pas encore les conséquences. La Marquise très influente ignore royalement le protégé de sa cousine Louise. Mme de Bargeton abandonne d’ailleurs en un rien de temps le jeune poète ignorant des codes et des conventions de la ‘bonne’ société, des codes qu’en tant que provinciale elle ne maitrise pas elle-même totalement. A fortiori dans une période, comme le souligne la voix off, où l’aristocratie reprend du poil de la bête, serre les rangs, veut jouir à nouveau de ses privilèges en ostracisant ceux qui n’en sont pas.

Voilà pourquoi les premiers pas dans le monde (également inconnu) de la presse et de l’édition frappent par la naïveté persistante chez Lucien. Son unique obsession : faire éditer sa poésie. Un objectif énoncé avec naturel dont la spontanéité est soulignée par la mise en scène : emporté dans le mouvement de la découverte et le rythme effréné des rencontres, le personnage ne prend plus le temps de réflêchir à ce qui lui arrive, porté cependant par la même et tenace ambition.

Des premiers contacts déterminants avec Etienne Lousteau (Vincent Lacoste, stupéfiant interprète du désenchantement cruel et de la nostalgie mélancolique), petit bourgeois de province, rencontré dans un restaurant du quartier latin et, pour l’heure, rédacteur dans un journal sans grande envergure. Ce dernier cependant se prend d’intérêt pour Lucien et lui ouvre les yeux sans ménagement. Il décille rapidement son interlocuteur prêt à vanter les mérites d’un métier voué à ‘éclairer’ les lecteurs sur les arts et le monde.

A la vitesse d’un cheval au galop, au fil des rencontres –avec l’écrivain et poète exigeant Nathan (Xavier Dolan, au jeu précis sans ostentation)- et des révélations de Lousteau, entièrement voué à sa propre carrière, Lucien découvre le monde des arts et de la presse, les relations incestueuses avec le commerce, alors que de profondes mutations sont en cours à l’heure du libéralisme économique naissant et du règne du profit.

Lusteau, esprit brillant et plume acerbe, expose les règles de la profession, telle qu’il la pratique : billets d’humeur achetés pour critiquer (voire anéantir) un livre, un spectacle, un personnage public. Il ne s’agit pas de rechercher la vérité mais de créer des polémiques, d’inventer des piques qui entretiennent des réactions en chaine. Voire créent de toutes pièces un personnage ou une événement dont on parle.

Une critique d’une forme de journalisme, en accord avec l’œuvre de Balzac, révélatrice du fonctionnement d’une société toute en masques et en faux semblants où même les succès des pièces du Boulevard du crime peuvent être créés par des articles achetés ou défaits par une claque (payée, un phénomène réel incarné avec brio par Jean-François Stévenin dans la peau de Singali, chef de claques, un personnage inventé n’existant pas comme tel dans le roman).

De la même façon, la composition (inquiétante, truculente par le jeu de Gérard Depardieu) de l’éditeur illettré Dauriat à partir de plusieurs personnages du livre renforce le poids décisif de l’argent dans les forces hostiles que la société dominante oppose à la poésie, à la publication et à tous les artistes qui n’ont pas la force d’âme de résister.

Poésie trahie, amours perdues : leçons de vie

En accord avec la démarche balzacienne, le cinéaste, même s’il force parfois le trait dans la critique des effets dévastateurs d’une presse mercantile au service de ceux qui la financent, n’adopte pas de point de vue moral, en particulier par rapport à Lucien de Rubempré. Il décrit sa triste obstination à obtenir des autorités (par intervention politique en haut lieu, lui fait-on espérer) le droit de porter le nom (à particule) de sa mère. Vaine tentative encore pour appartenir à un monde dont il n’est pas. Le cinéaste saisit aussi la défaite de l’esprit chez Lucien : pour pouvoir gagner sa vie, il accepte d’écrire un billet contre le roman de Nathan, alors qu’il le trouve réussi. Il accepte d’écrire alternativement pour un journal monarchiste et une publication d’opposition. Sa veulerie se manifeste et ses (anciens) amis se déchaînent alors pour punir sa traitrise et organiser sa mise à mort.

Comme dans le roman, l’amour partagé entre Coralie (Salomé Dewaels, présence immédiate, jeu saisissant), jeune courtisane et comédienne tentée par le pari risqué du théâtre classique, et Lucien, ce coup de foudre est placé sous le signe de la sincérité et de l’authenticité, comme une pause dans la chute. Mais l’absence de ressources (Coralie a renoncé à son riche protecteur), le non conformisme de leur union éloignant Lucien de ses appuis et l’interruption organisée (claque achetée et revenue au plus offrant) de la représentation avec Coralie en Bérénice précipitent le dénuement, la ruine, la maladie et la mort de l’aimée.

Au-delà de la satire implacable du journalisme dévoyé et de la presse commerciale (à travers des dialogues décapants et le rythme vertigineux de l’existence des protagonistes, filmé comme un théâtre de simulacres et de fantômes, magnifié par des couleurs chatoyantes et des morceaux de musique baroque), affleurent parfois de façon souterraine des traces de l’humanité (abimée) de Lucien, en particulier.

En s’affranchissant du texte de Balzac, le cinéaste choisit d’incarner charnellement la naissance de l’amour qui a rapproché un temps Louise de Bargeton et Lucien jusqu’à l’ultime étreinte dans la pénombre des âmes et la lucidité des esprits (‘Qu’ont-ils fait de nous ?’). Dans un autre registre, Lousteau ne peut jouer tout le temps avec maestria au journaliste cynique mu par un seul objectif (‘enrichir les actionnaires’). Son rôle dans la marchandisation de l’opinion ne l’empêche pas de laisser échapper dans un souffle une confidence mélancolique adressée à Lucien : ‘Et pourtant, j’étais bon…’.

La dernière séquence, en correspondance avec l’ouverture des « Illusions perdues » jette encore le trouble. De retour à Angoulême, dans la clairière de son enfance, debout de dos et nu devant un lac aux eaux plates et aux reflets scintillants, Lucien se tient immobile. Et la voix off accompagne ce long plan large énigmatique en soulignant qu’il ne savait s’il allait s’y plonger pour se purifier ou disparaître. Avec cette ultime précision : ‘Il allait cesser d’espérer. Il allait pouvoir commencer à vivre’.

Derrière la dénonciation cruelle d’une société en proie à la marchandisation, « Illusions perdues », le film de Xavier Giannoli résonne en nous aujourd’hui comme un acte de foi dans l’art cinématographique et dans sa capacité à embrasser le monde, à en préserver l’humanité.

Samra Bonvoisin

« Illusions perdues », film de Xavier Giannoli-sortie le 20 octobre 2021