« Le temps ne serait-il pas venu de redéfinir, à nouveau, et collectivement, un projet cohérent, au moins à 15 ans, s’étendant ainsi sur toute la durée du parcours d’un élève de l’entrée en petite section de maternelle jusqu’au baccalauréat. » écrit Daniel Bloch, père fondateur du bac professionnel. Dans ce texte, l’ancien recteur interroge la gestion par objectifs quantifiés. Il invite à en explorer les nuances à l’aune de l’objectif des 80% d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat et de « l’équation : 60 000 bacheliers en plus, 6000 enseignants en moins ». Quels moyens ont été véritablement alloués pour cet objectif depuis les années 80 et pour quel public ?

« Le temps ne serait-il pas venu de redéfinir, à nouveau, et collectivement, un projet cohérent, au moins à 15 ans, s’étendant ainsi sur toute la durée du parcours d’un élève de l’entrée en petite section de maternelle jusqu’au baccalauréat. » écrit Daniel Bloch, père fondateur du bac professionnel. Dans ce texte, l’ancien recteur interroge la gestion par objectifs quantifiés. Il invite à en explorer les nuances à l’aune de l’objectif des 80% d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat et de « l’équation : 60 000 bacheliers en plus, 6000 enseignants en moins ». Quels moyens ont été véritablement alloués pour cet objectif depuis les années 80 et pour quel public ?

Personne ne peut nier l’intérêt d’une gestion par objectifs quantifiés du « système éducatif » pour autant que ces objectifs déclinent un projet partagé. Mais une fois ce projet adopté dans son principe, une question se pose naturellement, celle des dispositions à adopter pour le mettre en œuvre car certaines d’entre elles peuvent le dénaturer. Nous traiterons, à titre d’exemple, pour introduire ce sujet, de l’objectif mis en avant en 1985 visant à conduire, à l’an 2000 – quinze ans plus tard – 80 % de la génération « au niveau » du baccalauréat. Désormais, avec vingt années de retard, 80 % des « jeunes » obtiennent un baccalauréat – alors qu’ils n’étaient que 30 % en 1985. On ne peut que s’en féliciter car cette progression traduit un réel progrès démocratique. Mais il faut se pencher sur la façon dont cet « objectif » a été atteint, en plus de 35 ans. Notamment, s’agit-il bien du même baccalauréat ?

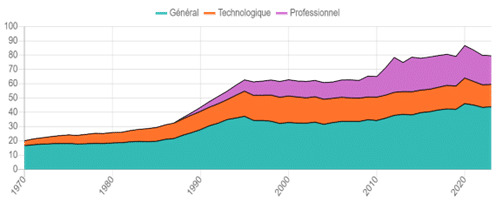

Évolution de la proportion de bacheliers selon la voie, en %. Ministère de l’Éducation nationale, RERS ; 2024.

Une croissance avec des moyens avant un plateau

On peut distinguer trois périodes dans la montée en charge de la proportion de la génération conduite au baccalauréat. La première, de 1985 à 1995, où, en dix ans, cette proportion s’est élevée de 30 % à 62 %. Une croissance tout sauf artificielle, car accompagnée des moyens nécessaires – avec l’appui notamment d’une loi de programme pour les enseignements technologiques et professionnels adoptée à l’unanimité au Parlement. Et avec, ensuite, une trajectoire pour sa mise en œuvre pilotée en continuité, de 1985 à 1993, par-dessus les alternances politiques, de Jean-Pierre Chevènement à Lionel Jospin, classés à gauche, en passant par René Monory, ministre du gouvernement Jacques Chirac. Mais un objectif 80 % abandonné par la suite, d’où un plateau, autour de 60 %, les quinze années qui suivent.

Une croissance liée au baccalauréat professionnelle et à des économies

A partir de 2008, reprise de la marche en avant vers le 80 %, sans pour autant l’apport de moyens supplémentaires, et par le biais de divers artifices. Plus de la moitié de cette croissance de 18 % nécessaire à atteindre les 80 %, résulte de la contribution du baccalauréat professionnel : 2 % obtenus par une modification du mode d’examen, avec l’introduction d’une épreuve de « rattrapage » et 8 % par une modification profonde du baccalauréat professionnel lui- même, en même temps que s’effaçait le Brevet d’études professionnelles (BEP) qui auparavant le précédait.

Des économies : « L’équation : 60 000 bacheliers en plus, 6000 enseignants en moins »

Le nouveau baccalauréat professionnel se présente ainsi au choix, depuis 2011, ou comme un baccalauréat professionnel amputé d’une année, ou comme un BEP rehaussé, étant alors préparé en trois ans et non plus en deux. Il y avait, en 2010, 180 000 BEP et de 120 000 bacheliers professionnels. Il y aura en conséquence de cette transformation – 180 000 bacheliers professionnels et non plus 120 000 – tout en économisant plusieurs milliers de postes d’enseignants. L’équation : 60 000 bacheliers en plus, 6000 enseignants en moins. Mais au prix d’une profonde détérioration de l’accès à l’emploi des bacheliers professionnels.

Pour atteindre cette croissance globale de 18 points, tous baccalauréats réunis, aux 10 points associés au baccalauréat professionnel, il fallait en ajouter 8. Ce sera la contribution des baccalauréats généraux et technologiques, en conséquence de la diminution des taux de redoublement tout au long des parcours qui y conduisent et de la hausse des taux de réussite aux examens qui les concluent.

Hausse du taux de réussite et baisse de niveau

Une hausse d’autant plus surprenante qu’elle s’accompagne d’une importante détérioration du niveau des élèves en sortie du collège, ce qui nous situe désormais parmi les plus mauvais élèves de l’Europe des 27, tant à l’écrit qu’en mathématiques (PISA). Une politique qui nous situe, bien artificiellement, comme l’un des pays les plus « performants en Europe », quant à la proportion d’élèves sortant sans diplôme du « système éducatif », puisque l’on ne redouble plus et que les taux de réussite aux examens atteignent des sommets : désormais, par exemple, 95 % dev réussite au baccalauréat général, à comparer à 80 % à l’an 2000. Il est difficile de mieux faire.

Des économies

On ajoutera que la diminution, d’une année en moyenne, de l’an 2000 à ce jour, de l’âge des bacheliers a permis « d’économiser » à elle seule 40 000 emplois. La réduction des taux de redoublement, l’amélioration des taux de réussite aux examens constituent, certes, des objectifs auxquels on ne peut qu’adhérer, mais à atteindre par des réformes « de fond » et non par des réformes mises en œuvre quoiqu’il en coûte en termes du niveau des diplômés et de la qualité de leur insertion sur le marché du travail, ou encore de leur capacité à réussir des études ultérieures.

Des effectifs nombreux

De même, si notre pays peut se féliciter d’accueillir 100 % des enfants dans le préélémentaire, – personne évidemment ne peut faire mieux – c’est avec 24 élèves par enseignant, et non avec 14 comme en moyenne dans l’OCDE. Comment ne pas s’étonner, dans ces conditions, si au terme de la scolarité primaire, notre pays se retrouve, dans toutes les disciplines, parmi les moins bien classés en Europe (Evaluations PIRLS et TIMSS). La réduction des effectifs, de moitié, dans les réseaux d’enseignement prioritaires (REP), telle qu’elle a été engagée, pour deux raisons majeures, n’y changera rien, ou presque : tous les élèves en REP ne sont pas en difficultés, mais la moitié d’entre eux seulement, alors que nombreux sont les élèves en difficultés en dehors des REP, de sorte que seulement un quart des élèves en difficultés sont concernés par cette mesure, d’impact par essence même ainsi limité. De plus, là où elle s’applique, elle ne conduit qu’à des résultats très en retrait par rapport à ceux qui étaient attendus, en raison d’une préparation insuffisante des enseignants à son application, ce qui constitue la « variable cachée ».

Le temps ne serait-il pas venu de redéfinir, à nouveau, et collectivement, un projet cohérent, au moins à 15 ans, s’étendant ainsi sur toute la durée du parcours d’un élève de l’entrée en petite section de maternelle jusqu’au baccalauréat. Et même en prolongeant au-delà de 15 ans, en sortant les enseignements secondaires et supérieurs de leurs quant-à-soi.

Daniel Bloch

En soutenant le Café pédagogique, vous accompagnez un média indépendant. Depuis 2001, grâce à vous, le Café pédagogique vous accompagne au quotidien sur les chemins tortueux de l’École. Nous sommes présents dans les classes pour faire connaître vos réalisations. Vous pouvez nous soutenir par un abonnement à 5 euros par mois.

En soutenant le Café pédagogique, vous accompagnez un média indépendant. Depuis 2001, grâce à vous, le Café pédagogique vous accompagne au quotidien sur les chemins tortueux de l’École. Nous sommes présents dans les classes pour faire connaître vos réalisations. Vous pouvez nous soutenir par un abonnement à 5 euros par mois.

Pour recevoir notre newsletter chaque jour, gratuitement, cliquez ici.